Стефан Садовников: жизнь как жанр

…Его живопись - словно метафорическое путешествие, напоминающее структуру классического мифа, в котором герой (художник или зритель) последовательно проходит стадии становления, осознания своей индивидуальности, бунта и борьбы с хаосом и символического исцеления, воссоединения с гармонией и мудростью Вселенной. Эту способность говорить символами, не прибегая к «лобовому» реализму, Стефан Садовников объясняет так: «Для того, чтобы понять творческий процесс познания искусства живописи, мне самому надо принять, что оно, независимо от моей воли, диктует душе некие свои представления о мире. И я, стоя у мольберта, лишь снимаю кальку с того, что наслоилось в душе в виде очередного чувства или впечатления».

Свой новый живописный цикл из десяти картин Стефан Садовников назовёт «Стефантонии». В этом неологизме – суть его диалогов с живописью: «Картину надо уметь ещё и слышать. Её мелодию, и её рассказ, ибо любое слово имеет свой цвет и свою мелодию. А цвет, слово и звук – для меня и есть триединство одушевлённости живописи», - говорит Садовников. И мы без труда слышим в «Стефантониях» не только отзвук имени художника, но и отсылки к тону, симфонии и греческому τόνος, что означает «напряжение». Напряжение, без которого невозможно достичь катарсиса и постичь «полифоничность божественной гармонии» по утверждению Аристотеля. Своим пониманием творчества Садовников вторит Микеланджело, утверждавшему, что искусство живописи – это жанр, дарованный человеку Всевышним, а жизнь – такой же жанр, только уже в руках самого Всевышнего. И задача художника заключается в попытках приближения своего жанрового инструмента к божественному образцу. То же самое имел в виду Пикассо в споре с кем-то из импрессионистов: «Вы говорите, что пишете так, потому что так видите мир. Но я пишу по-своему, потому что я так мыслю мир».

Внимательность к эмоциональному опыту, способность выразить мысли и чувства через символы, не прибегая к их прямому отображению на холсте, метафоричность образов, воплотившихся в картинах «Стефантонии», наделяют весь цикл необъяснимой мощью на стыке глубинной психологии и мифопоэтики. Не случайно Стефан Садовников в своём стихотворении «Волшебство» (да, он ещё и замечательный поэт и прозаик!) скажет:

«Мне свыше улыбнулось озаренье –

Рисую то, что видеть не дано.

Души порыв. О чудное мгновенье!

Почти перерастает в полотно».

Здесь самое время отметить, что живопись для Садовникова начинается там, где пасует слово. И действительно, какими фразами описать текучесть времени и мимолётность светотени, как передать словами буйство палитры художника, казалось бы, несовместимую с аскетической скупостью манеры письма?

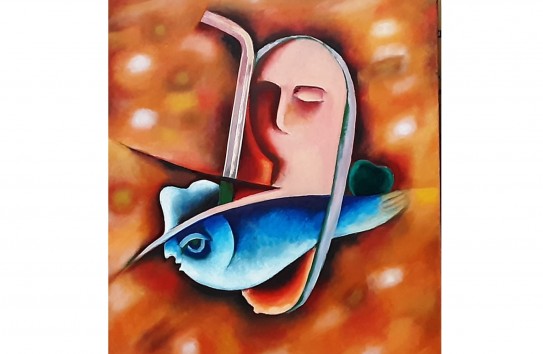

В «Стефантониях» — как в десяти главах нерассказанной притчи — сверкают образы, упрямо отказывающиеся быть понятыми буквально. Это не реализм и не сказка, а скорее хрупкое состояние между сном и полуявью, где каждый цвет, каждый полутон – за гранью языка, а каждая фигура или символ — отражение мысли за гранью понятия о предмете. Что это – чудо, ворожба, наваждение, - не знаю… Двести граммов краски, которая перестаёт быть краской под рукой художника, как семь нот, которые перестают быть звуками по воле композитора, - для меня это необъяснимая магия. Сам Садовников говорит, что не раз ловил себя на мысли, что он не управляет сюжетом, а сам сюжет картины управляет им, но этим признанием не объясняется, почему и каким образом зритель, вглядываясь в его картины, понимает, что это – о вечном и непреложном, столь же истинном и простом, как Десять заповедей, и, одновременно столь сложном и трансцедентном, как необъятная Вселенная.

Вот линия течёт как струя мёда и – сразу ломает ритм, обрывается, но этим обрывом она как будто рождает свет. Это свет не из тюбика с краской! Вот глаз: написан как бы небрежно, двумя взмахами «грязной» кисточки, но как этот глаз при этом смотрит на вас взглядом ветхозаветного пророка, он же насквозь смотрит! Мы видим, как это сделано, но не понимаем, почему происходит такой эффект, как этого можно добиться такими скупыми средствами! А вот художник, словно ребенок, пробующий мир наощупь, и впервые называющий все вещи своими именами.

Конечно, можно было бы сказать, что Садовников мастерски управляет игрой цвета и света, но Сезанн так уже делал. Можно сказать, что пастельные полутона и плавные переходы светотени Садовников унаследовал от Фалька, а образы и метафоры – от Шагала, но всё равно это ничего не объясняет, как не объяснило бы магию стиха Блока или Пастернака, если бы мы сказали, что это потому, что они использовали те же слова, что Шекспир и Пушкин. Как и не объяснить этого хрупкого баланса на картинах Садовникова, где в статике художник находит источник неиссякаемого движения, а в динамике, напротив, застывшую монументальность. И откуда это ощущение свежего ветра, будто ворвавшегося в открытое окно, если даже время на его картинах застывает и перестаёт течь, или вовсе течёт в обратную сторону?

Творческая мысль – это всегда попытка постичь мир, понять божественный замысел. Иногда эта попытка превращается в спор Художника с самим собой, с реальностью, со временем, с материалом. У кого-то подобный спор перерастает в настоящую схватку с живописью в попытке отстоять своё видение мира, понимания сути вещей и явлений. Но Стефан Садовников с живописью никогда не спорил и не соперничал, он с ней сотрудничал, пытаясь через диалог с холстом и красками постичь жизнь: «В какой-то момент меня посетила странная, возможно дерзкая мысль, что все художники – это копиисты мира и бытия, созданного, как бы нарисованного, гениальным Божеством, и мы ничего нового не создаем, а лишь разными средствами, инструментами и воображением моделируем в своих произведениях всё то, что уже было нам дано», - ещё в юности напишет Садовников в своём блокноте.

Вот перевёрнутые часы над крышами города, - метафора времени, потерявшего свою опору. Они не отмеряют, а только подсказывают, что всё течёт не так, как мы привыкли. И плотная, как гранит, конструкция мира перестаёт удерживать привычные формы, художник даёт им стекать, разрушаться, становиться тенью, как-бы «заражая» настоящее образами прошлого, где субъективное восприятие становится важнее объективного времени. Но это не означает для Садовникова конфликт между прошлым, которое не отпускает, и будущим, которое не приходит. Ему достаточно управлять временем внутри себя, создавая собственную реальность вне линейной логики. Пожалуй, в этом и заключается основное содержание живописи Стефана Садовникова: посредством символов и метафор художник стремится показать вечное обыденным, а обыденному придать величие вечности. И вечность становится повседневной и насущной как еда, а невзрачный угол обретает сакральность и духовную значимость алтаря.

Вот «невеста в оранжевом» - не персонаж, а явление. И вроде бы, оранжевый цвет должен намекать на изнемогающие под тяжестью плодов рощи апельсиновых деревьев, но в этой картине больше одиночества, чем плодородной страсти, больше ожидания, чем утверждения, больше целомудренности, чем искушения. Золото и кармин, индиго и лазурь, глубина и лёгкость, верх и низ, - о чём эта интеграция света и тени, внутреннего и внешнего, вымышленного и реального? Сложно сказать, как сложно и провести грань между абстрактными образами крылатых сущностей в кажущемся хаосе цветовых пятен, ощущением агрессивной силы, эмоционального порыва, бешеной энергии и – одиночеством, погружением вглубь себя, ретроспекции, переходящими в тихую исповедь художника.

А вот два профиля – скрипки и женского лица над бокалом слились в один образ: картина сочная и лаконичная, как хороший застольный тост, произнесённый на грани музыки и слова. Здесь человек сам выступает в качестве музыкального инструмента: лицо не просто улыбается, оно «играет», словно знает нечто большее о жизни и наслаждении, чем мы с вами. А в бокале — та самая истина как приглашение: «испей — и услышишь». Что же это? Портрет «внутреннего гедониста», живущего на стыке страсти и эстетики, аллегория маскарада, вечной пьесы карнавала жизни, где каждый акт звучит своей нотой? Впрочем, может, ничего этого и не задумывал Садовников, ведя свой очередной диалог с живописью, ведь для однозначной трактовки на этой картине художник оставил нам только фон: разгорячённо-закатный, почти огненный над условным горизонтом и прохладный, бирюзово-зелёный, как засыпающая в сумерках земля, внизу картины - два состояния души, два времени жизни: эйфория молодости и отстранённая мудрость зрелости.

«Линейного» рассказа в этой картине нет, есть только ощущение момента: наслаждаться жизнью, звучать, смеяться, пить, пока струна не оборвётся. Но здесь очень явно проступает ещё одна особенность художественного приёма Стефана Садовникова: его картинам свойственно «притворяться» простыми и лёгкими для восприятия, хотя в них сокрыто глубочайшее бремя осознания. Так и здесь, когда ты понимаешь, что художник передал это хрупкое ощущение того, что радость жизни не вечна, но в радости и кроется правда жизни. Подобное ощущение писатель Милан Кундера назвал «невыносимой лёгкостью бытия».

Одна часть работ из цикла «Стефантонии» необычайно экспрессивна, с нарочито рваной композицией, распадающимися на части фигурами, цветами конфликта, напряжения, боли. Другая, напротив, изящна, исполнена мягкими полутонами, идеализированными образами, покоем и почти ренессансной гармонией. Тем не менее, все они об одном: они о том, как отражается мир в душе художника, наполненной воспоминаниями и размышлениями, событиями и метафорами, мечтами и принятием реальности, болью падений и памятью о радости полёта. Это мир, где отсутствие привычного драматизировано до боли, где пустота может говорить громче, чем любые предметы; мир в котором отрицание формы превращается в форму, мир, в котором время течёт не по циферблату, а по памяти, в котором цвет не для красок, а для диалога; мир в котором символы – живые и крылатые – своей исповедью значительнее того, что мы способны увидеть глазами, как тишина может быть значительнее крика, как тихий плач женщины может быть громче симфонического оркестра, как доверчиво протянутая ладонь ребёнка может быть больше земной тверди.

И тут, на этом уровне осознания, его живопись вдруг становится ясной и прозрачной. Она – о буднях, вздувающих вены и обветривающих лица, которые преображаются в праздники, веселящие душу и бодрящие кровь. Она – о старинных заброшенных уголках, которые становятся центром земли, где корка хлеба и стакан доброго вина – пир, а случайно встреченная девушка из местечка – символ вечной женственности. Мимолётное, уже невозвратное мгновение замирает в картине непрерывно длящимся настоящим. Где вино в стакане не кончается, женщина не стареет, силы не покидают тело. Где даже короткая человеческая жизнь – навсегда. И любовь - навсегда. И печаль, и радость – навсегда. И порыв ветра, запутавшийся в холсте, никогда не погасит семь зажжённых свечей. И птица, не случайно залетевшая на их свет, никогда не вылетит за раму картины…

…Так что же он изобразил, этот художник? Всё очень просто: жизнь. Стефан Садовников изобразил жизнь как жанр, где «на волне звезда, и человек, и птица», где жизнь – как чудо из чудес. А внятного объяснения чуду быть не может. По крайней мере, я не мастер его объяснить…

Деметр ДЭГЭУ,

искусствовед

Новости по теме

- Сегодня, 13:21

- Сегодня, 07:15

- Вчера, 14:40

- 08.02, 14:55

- 07.02, 08:04

- 06.02, 07:27

- 06.02, 06:38

- 05.02, 06:01

- 04.02, 16:56

- 04.02, 11:24

Комментарии (0) Добавить комментарии

Новости по теме

- Сегодня, 13:21

- Сегодня, 07:15

- Вчера, 14:40

- 08.02, 14:55

- 07.02, 08:04

- 06.02, 07:27

- 06.02, 06:38

- 05.02, 06:01

- 04.02, 16:56

- 04.02, 11:24